Благодаря обнаруживанию родника планы у меня несколько изменились.

Первоначально я думал пройти в сторону СухумГЭС 1-й участок - дорога идёт на спуск,

и где-нибудь по пути должна быть вода.

Это, правда, влекло некоторый сброс набранной высоты и затем удлинение пути уже обратно на подъём.

Теперь же, из-за наличия воды в роднике, ситуация изменилась.

Я в последние годы, когда намечается ночёвка в безводной местности, прибегаю к приёму,

когда воду в таких случаях несу с собой от места обеда или какого-то другого источника загодя до предполагаемого бивака.

Так, кстати говоря, было уже и в этом походе, когда на место первой ночёвки я подошёл со своей принесённой водой.

Практика показывает, что 2,5 литра хватает на 2 ночёвки, при некоторой экономии, конечно - и даже на обед между ночёвками остаётся.

Вот и сейчас - набрал все баклажки (2,5 л), понесу с собой, тут уже до следующего бивака немного времени осталось.

В 15:25 возобновил движение от места обеда.

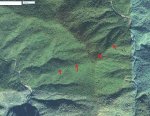

С дороги на СухумГЭС 1-й участок сошёл - влево (на север) ответвляется старая колея, обходящая с востока массив г.Отоюш (941 м).

По ней поднялся до площадки на старой вырубке (отметка 863 м).

Поскольку погода налаживается и время ещё есть, решил сходить в ещё одну "радиалку" - на вершину г.Отоюш:

интересно посмотреть, что там.

Оставив рюкзак в кустах, налегке двинулся вверх в лоб по склону на северо-запад - и вскоре пожалел об этом выбранном пути.

Более/менее чистый лес вскоре закончился, старая вырубка оплетена ежевикой и папоротником -

пока добрался до лесистого гребня, поматериться пришлось, конечно.

На гребне выходы известняковых скал. Какой-то полусгнивший деревянный крест попался на пути, без опознавательных знаков.

Под гребнем в одном месте - старая каменная кладка: на ацангуару непохоже, может быть - редут или крепостица

Заросли жуткие. Но по гребню есть тропка - не ожидал, что кто-то тут ещё ходит.

В 13:55 добрался до вершины. От соседней г.Апра, где был до обеда - 859 м к северу.

Спускаться по пути подъёма по заросшей вырубке я не решился.

Отследил гребневую тропку в восточном направлении - она технично обходит крутой скальный участок,

и выводит на гребневую лесную дорогу в 145 м к северу от места, где оставил рюкзак.

К нему вернулся уже по старой давно не езженной колее в 16:25.

Затем продолжил движение уже по старой дороге по водораздельному гребню в общем северо-восточном направлении.

Дорога проложена очень технично - следующую вершину с отметкой 957 м обходит с запада на уровне примерно 870 - 880 м.

Хотя на этом участке дорога не показана - якобы ведёт по гребню через вершину, но на самом деле это не так.

Обойдя вершинный массив, колея поднимается точно на следующую седловину с отметкой 917 м.

Время уже около 18:00, и пора становиться на ночёвку.

Однако близ седловины удобного места нет - узкий заросший гребень, в обе стороны крутые нисходящие склоны.

Но, чуть вернувшись от седловины уже по гребню на юг, нашёл подходящее место -

уширение гребня, чистый буковый лес.

Здесь в 17:55 и остановился на бивак (отметка 921 м).

Поставил палатку в буковом лесу:

От седловины 917 м сместился по гребню на 75 метров к югу.

Всего от места предыдущего бивака отдалился на 5,01 км к северо-северо-востоку.

Светлое время на исходе, наблюдаю закат.

К 18:25 палатка стоит, до 18:45 раскладываю вещи.

Резко сгустились сумерки.

После сегодняшнего перехода что-то подустал, надо бы полежать в палатке.

Пока отдыхал, совсем стемнело.

Вечером погода нормализовалась окончательно: небо прочистилось, ветра нет, довольно тепло.

После 20:15 начинаю готовить ужин, вода у меня есть: грею на газе, костёр палить не стал.

Делать особо нечего, побеседовать не с кем, и уже в 21:00 стал укладываться спать.

Атмосферное давление здесь составляет 681,03 мм рт. столба.

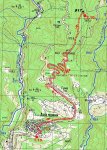

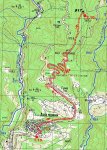

Участок пути 02.10.25, карта 1 : 50.000